名句出处

出自宋代林仲虎的《出疆》

全文:

去时不敢留姓名,一身万里鸿毛轻。

征鞭不返长淮水,正恐来螫愁此行。

吁嗟此行良独难,出门儿女更辛酸。

平生崛强身是胆,自许虎口能生还。

犬羊异种犹人类,惟有肝胆倾相示。

此语历历端不诬,毕竟言之无二意。

从前鸥鹭奋不飞,机心一动成惊疑。

愿言嘻嗑噉儿齿,直到齿落儿不知。

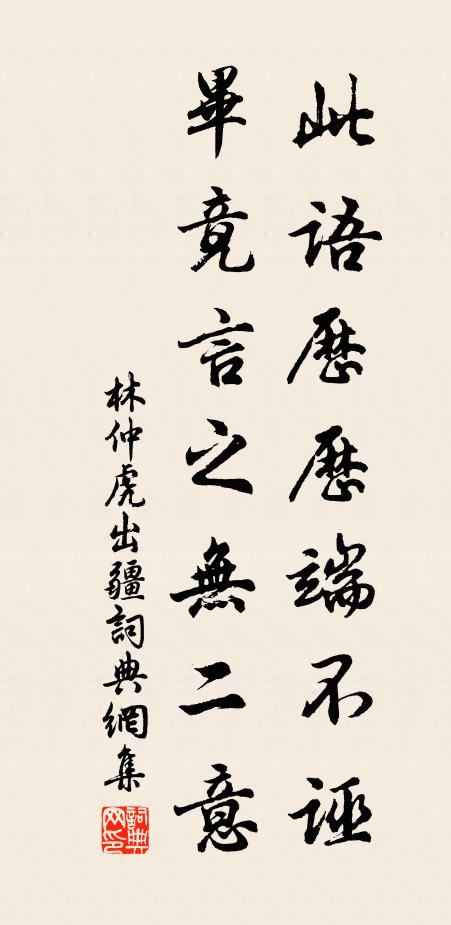

名句书法欣赏

此语历历端不诬,毕竟言之无二意书法作品

参考注释

历历

一个个清晰分明

历历可数

历历在目

不诬

不妄;不假。《礼记·表记》:“是故君有责於其臣,臣有死於其言,故其受禄不诬。” 孔颖达 疏:“以其言善乃受禄,是受禄不诬罔也。”《后汉书·杜林传论》:“ 杜林 行义,烈士假其命。《易》曰:‘人之所助者信’,有不诬矣。” 明 文徵明 《题李西台千文》:“今观此书,信不诬也。”

毕竟

(1) 终归;终究;到底

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。—— 宋· 杨万里《晓出净慈寺送林子方》

亚洲毕竟是原料丰富的大陆

(2) 坚持

卜良毕竟要说明, 赵尼姑便附耳低言。——《初刻拍案惊奇》

之无

(1).之字与无字。 唐 白居易 《与元九书》:“僕始生六七月时,乳母抱弄於书屏下,有指无字之字示僕者,僕虽口未能言,心已默识。” 金 元好问 《赠利州侯神童》诗:“极知之无不足讶,更恐洛诵难为功。”

(2).借指简单易识之字。 明 刘元卿 《贤奕编·应谐·乍解张皇》:“ 汝 有田舍翁,家貲殽盛,而累世不识之无。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·医术》:“张曰‘我仅识之无耳,乌能是?’道士笑曰:‘迂哉!名医何必多识字乎?但行之耳。’”

二意

二心

终无二意

三心二意

- 薄餐菜饭留中火,牢著芒鞋踏上风

- 公馀息宴动微吟,两袖骊珠纷可掬

- 恶业休贪作善因

- 凤举崩云绝,鸾惊游雾疏

- 世人怜小颈,金埒畏长牙

- 忽见一行沙雁起,西风遥送片帆归

- 茱萸这里无一滴,赵老无言便走去

- 梵宇新瞻金碧光,心依重此礼空王

- 高卑位置殊失当,画者知其定热中

- 一觞一咏,老尚书、闲杀何妨

- 伫看飞诏自天来,殿前剩作摩空赋

- 矮屋疏篱带野汀,乘舟来舣岸傍亭

- 明月四时好,何事喜中秋

- 莫悲人事转秋蓬,但使樽中酒不空

- 吟罢阑干、独自立多时

- 就中徵明言更悉,作家士气备阳阳

- 昨日蟾蜍,明朝蝇虎,身与渠衰更悴

- 碧流纹细,绿杨丝软

- 缀钵饭抄云子白,晴瓯茶泛雪花香

- 天行徐且谧

- 兔园授简怜司马,驴背裁诗付管城

- 云敛天容净,雨余山骨清

- 琼梳掠鬓横新月

- 何事池中水,东流独不回

- 永承长乐养,恭奉未央卮

- cultural diffusion

- cultural ecology

- cultural elite

- cultural eutrophication

- cultural evolution

- cultural exchange

- cultural focus

- cultural geography

- cultural icon

- cultural imperative

- 有感

- 题扬芬港

- 题木刻屏·其一·奚囊觅句

- 发商州

- 三月二十五日饮方校书园十绝

- 诣畅春园问皇太后安遂启跸往盘山之作

- 喜迁莺 祁阳官舍,早春闻莺

- 雨中西直门外·其二

- 病起十首

- 荆山桥

- 盲聋

- 染丝

- 劲卒

- 祀贡

- 祀孔

- 祀纪

- 祀土

- 祀舍

- 只缘

- 顶名

- 陕

- 苫

- 埏

- 珊

- 柵

- 栅

- 舢

- 炶

- 挻

- 狦

- 澿

- 瘽

- 儝

- 橪

- 壌

- 氄

- 縟

- 螎

- 駥

- 輮

- 一石几钟

- 较时量力

- 犂牛骍角

- 量出为入

- 目别汇分

- 目空余子

- 目指气使

- 目连救母

- 目不苟视

- 目眩头昏

- 错落不齐

- 畴昔

- 乘龙快婿

- 澈骨

- 称誉

- 惨淡经营

- 出仓

- 篡改

- 裁判员

- 超凡入圣

- 白驹场

- 万岁殿

- 播密

- 播植镇

- 播恶遗臭

- 播仙镇

- 播郎县

- 播土扬尘

- 播州宣慰司

- 播植埠

- 齿组词_齿字怎么组词_齿组词有哪些_带齿字的词语

- 欠的成语_带欠字的成语_欠的成语有哪些

- 怠的成语_带怠字的成语_怠的成语有哪些

- 乏组词_乏字怎么组词_乏组词有哪些_带乏字的词语

- 绾组词_绾字怎么组词_绾组词有哪些_带绾字的词语

- 鸟开头的成语_第一字是鸟的成语有哪些

- 让组词_让字怎么组词_让组词有哪些_带让字的词语

- 壤结尾的成语_最后一个字是壤的成语

- 马组词_马字怎么组词_马组词有哪些_带马字的词语

- 慈开头的成语_第一字是慈的成语有哪些